Frühere Beiträge

Äußerst geringe Aussagekraft der Systematischen Reviews zur idiopathischen

Umweltintoleranz (IEI-EMF) – Stellungnahme zur Einschätzung des KEMF

https://www.lobbyregister.bundestag.de/media/57/8e/384671/Stellungnahme-Gutachten-SG2412150001.pdf

Sehr geehrte Mitglieder des RTEMF, sehr geehrte Mitglieder des KEMF,

wir bedanken uns für die Besprechung unserer Stellungnahme [1] beim RTEMF und auch für die Einschätzung des KEMF [2] zu unserer Stellungnahme zu den Systematischen Reviews (SRs) [3].

Diese systematischen Reviews sollen die Grundlage einer Neubewertung der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur gesundheitlichen Wirkung elektromagnetischer

Felder sein. Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft, auf weitere Punkte einzugehen. Zuvor wäre es sinnvoll, den Kern unserer Stellungnahme tiefer zu durchdringen. Vielleicht haben wir uns noch nicht deutlich genug ausgedrückt und bitten dieses gegebenenfalls zu entschuldigen. In den Studien zur idiopathischen Umweltintoleranz (IEI-EMF) (EHS) werden sowohl die Probandengruppen als auch die Methodik immer wieder als Herausforderung thematisiert. Die systematische Abstimmung aller Faktoren sollte eine Voraussetzung für die Verwertung der Studien sein. Wir hatten es wie folgt beschrieben:

„Beide Reviews arbeiten mit Menschen, die sich selbst als EHS bezeichnen. In den Studien

der beiden Reviews wird vorausgesetzt, dass die Gruppe elektrosensibler Menschen ähnlich auf EMF reagiert, das trifft aber nicht zu. Menschen, die sich als elektrosensibel bezeichnen, reagieren sehr verschieden auf unterschiedliche Funkfrequenzen. Die Sensibilität ist abhängig von der Einwirkzeit, Leistungsflussdichte, Frequenz, dem Frequenzmix und der Modulation sowie dem Stadium, in dem sie sich befinden. Während einer Testung müssen zudem sowohl die Regenerationszeit zwischen den einzelnen Testungen als auch der Ort bzw. die Anreise zum Provokationstest beachtet werden. Erst unter Berücksichtigung dieser

Faktoren kann ein sinnvoller EHS-Provokationstest konzipiert werden.“ [1]

Dazu sollte „die Polarisation/Kohärenz und Pulsation (v. a. im ELF-Bereich) des elektrischen Feldes, die spannungsgesteuerte Calciumionenkanäle öffnen können, was, neben dem vom Berenis Review berichteten oxidativen Stress, sehr viele biologische Phänomene von EHSlern erklären kann“,[1] beachtet werden.

Zu der Methodik möchten wir konkretisieren, dass aus unserer Sicht in einem systematischen Review zu IEI-EMF nur Studien eingeschlossen werden sollten, die den typischen Anwendungsszenarien im Alltag entsprechen und den Mix verschiedener Funkdienste sowohl im Grundlastbetrieb wie auch mit der Realität entsprechenden variablen Nutzdatenanteilen verwenden.

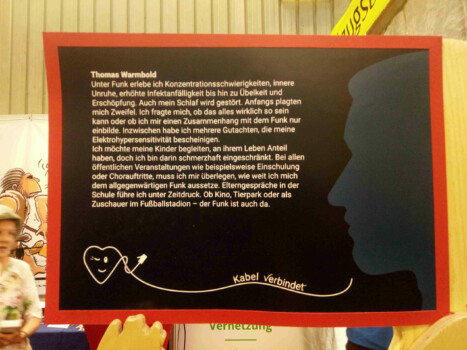

Thomas Warmbold

- Vorsitzender

gesund verNETZt e. V.

Zum Schlackenbölt 18

49835 Wietmarschen

Tel.: 05925 949160

Homogene, gut zu charakterisierende Probandengruppen sind eine wesentliche

Voraussetzung für belastbare Ergebnisse. Ein Grundproblem liegt offensichtlich in der Gestaltung der Auswahlkriterien für die Probanden. So wie die Auswahlkriterien gewählt worden sind, konnten erwartungsgemäß keine konsistenten Ergebnisse gefunden werden.

Dazu die Einschätzung des KEMF: „Die Initiative beschreibt richtig, dass die im Review betrachteten Studien nicht dazu geeignet sind, jede denkbare Subgruppe mit möglicherweise jeweils verschiedenem Ansprechverhalten zu identifizieren. Es ist wissenschaftlich grundsätzlich unmöglich, alle individuellen Konstellationen, jeden Einflussfaktor und deren Kombinationswirkung zu untersuchen. Daher lässt sich insgesamt nie ausschließen, dass äußerst spezielle und sehr kleine Subgruppen durch ein „Forschungsraster“ fallen. Die Existenz solcher Subgruppen ist bisher allerdings eine nicht hinreichend belegte Hypothese.

Der Review hat zudem auch Studien einbezogen, die individualisierte Testprotokolle

verwenden oder im häuslichen Umfeld durchgeführt worden sind. Auch dort gab es keine belastbaren Hinweise auf einen Zusammenhang und somit keine Hinweise, dass Regenerationszeit, Ort und Anreise relevant sind. Die Schlussfolgerungen des Reviews sind damit aus BfS-Sicht plausibel.“ [2]

Das KEMF benennt in seiner Einschätzung, dass es nicht auszuschließen sei, dass „äußerst spezielle und sehr kleine Subgruppen durch ein „Forschungsraster“ [2] fallen“.

Wir haben im Gegenteil den Eindruck, dass beim verwendeten Forschungsraster im

Wesentlichen Versuchsdesigns ausgewertet wurden, die nicht die Gruppe der EHSler im

Allgemeinen, sondern spezielle und kleine Subgruppen nachzuweisen suchen, nämlich solche mit Sensibilität gegenüber einzelnen speziellen Frequenzen und Pulsungen (Trägerfrequenz allein (CW) oder gleichförmig gepulster „simulierter Mobilfunk“ etc.). Das halten wir für sehr problematisch.

Eine fiktive Analogie, um dieses Kernproblem zu veranschaulichen:

Es gehe um die Frage, ob Allergien existieren. Führen Sie standardisiert weltweit mit allen Probanden, die sich selbst als Allergiker bezeichnen, fast denselben Test durch (z. B. mit Katzenhaaren in verschiedenen Mengen, analog zu einem variablen SAR-Wert bei CW- Bestrahlung). Suchen Sie in den Datenbanken nach diesen Auswahlkriterien. Führen Sie den „Mengenstandard“ für Antigene ein, mit dem alle Allergene aufgrund ihres Volumens

äquivalent sind (analog zum SAR-Wert). Negative Ergebnisse von Versuchen mit

Katzenhaaren werden auf alle Allergene gleicher oder geringerer Menge verallgemeinert.

Führen Sie nach dem Goldstandard des Systematischen Reviews eine Meta-Analyse durch. Welches Ergebnis erhalten Sie? Die meisten sich als Allergiker bezeichnenden Menschen reagieren gar nicht auf Katzenhaare oder höchstens bei Mengen, die das Atmen erschweren (analog zu den thermischen Effekten). Das zuständige Bundesamt entwarnt: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Allergien existieren. Es mag allerdings seltene Subgruppen geben, die durch das Raster fallen.

Angenommen, einer dieser fiktiven Probanden wäre ein Freund von Ihnen, der nach seiner Selbsteinschätzung zur Subgruppe der Nussallergiker gehört und der mit sehr heftigen allergischen Reaktionen bis hin zu Schockzuständen reagiert: Was würden Sie diesem empfehlen? Das zuständige Bundesamt empfiehlt eine kognitive Verhaltenstherapie mit vorsätzlichem Provokationstest mit Nüssen und spricht bei Eintreten des Schockzustandes von Nocebo-Effekt oder Fehlattribution. Gleichzeitig wird explizit nicht empfohlen, Nüsse zu meiden oder Nahrungsmittel auf den Nussgehalt hin zu kennzeichnen.

Die besseren Studien würden Ihrem fiktiven Freund im 20-Sekunden-Takt einmal nusshaltige, dann gleichfarbige Mandelkekse auf die Zunge legen, und er soll entscheiden, wann es welcher Keks war. Üblicherweise dauert es aber ca. 30 Minuten, bis ein Effekt eintritt und Tage, bis er wieder nachlässt. Sie finden Ergebnisse im Bereich der Rate-Wahrscheinlichkeit.

Erstaunt das? Das Bundesamt würde zugestehen, dass das Leiden an Anaphylaktischen Schocks echt ist, auch wenn sie vielleicht fehlattribuiert oder doch Nocebos sind, es aber nach aktuellem Stand keine Allergien gebe. Es kann sein, dass wir extrem seltene Subgruppen der sich selbst als Allergiker bezeichnenden Menschen übersehen, nämlich z. B. die, die tatsächlich gegen Katzenhaare allergisch sind.

Durch die vielen „Gegen-etwas-anderes-Allergiker“ und vielleicht auch existierende Nocebo-oder Fehlattributions-Allergiker ohne irgendeine Allergie wird der Anteil der Katzenhaar-Allergiker in den Studien sehr verdünnt.

Allerdings gibt es anders als bei Allergikern für EHS-ler ja die Möglichkeit, eine Mischung (fast) aller verdächtigen „Allergene“ statt der Katzenhaare zu verwenden, eben die primären Funkdienste mit variablen Nutzdatenanteilen. Dieser sollte die meisten Subgruppen der

Frequenz-Unverträglichkeiten abdecken. Daher muss dieser Aspekt aus unserer Sicht ein zwingender Mindeststandard sein.

In dem „Bericht über die Anforderungen einer umweltmedizinischen NIS-Beratungsstelle aus ärztlicher Sicht und Patientensicht“, der im Auftrag des schweizerischen Bundesamts für Umwelt (BAFU) erstellt worden ist, heißt es hierzu unter 3.2: „Die ANSES empfiehlt die Weiterführung von Provokationsstudien mit homogenen gut charakterisierten Studiengruppen, möglichst realen Signalen und individualisierten Studienprotokollen…“. [4] Es reicht nicht aus, dass Auswahlkriterien „aus BfS-Sicht ausführlich, transparent und reproduzierbar“ [2] sind, sondern das „Forschungsraster“ muss so gestaltet sein, dass die Spezifika dieser Gruppe erfasst werden können. Das ist wesentlich und diesen Aspekt bleiben diese Studien schuldig.

Das KEMF erläutert in der Einschätzung: „Es wurden in der Vergangenheit vorwiegend zwei mögliche Erklärungen für das Auftreten der Symptome herangezogen: Fehlattribution und Nocebo-Effekt. Ob diese Erklärungen sämtliche EHS-Fälle begründen können, ist wissenschaftlich unklar.“ [2]

An keiner Stelle bestreiten wir, dass es eine Fehlattribution oder den Nocebo-Effekt geben kann, und wir glauben, dass diese Effekte schon gut erforscht wurden und auch kostengünstiger erforscht werden können. Im ANSES-Bericht wird beispielsweise benannt, dass „der wissenschaftlich wiederholt beschriebene Nocebo-Effekt […] die Persistenz der Beschwerden [begünstige], […] eine EMF-Quelle als Auslöser jedoch nicht aus[schließe].“ [4] Somit spiegelt die Einschätzung des KEMF die Forschungsliteratur nur bedingt wider und ist kein Grund, um die Ergebnisse von wichtigen Wissenschaftlern wie zum Beispiel Panagopoulos oder Leszczynski [z. B. 5] zu ignorieren, die sich seit langem eingehend mit der Thematik beschäftigen.

Gute Ansätze bietet die verwertete individualisierte Provokationsstudie von van Moorselaar (2016) [6] die den größten Teil der benannten Kriterien anwendet, aber nur wenn alle Kriterien berücksichtigt werden, sind belastbare Ergebnisse zu erwarten. Eine Weiterentwicklung dieser individualisierten Provokationsstudie ist zu empfehlen, zum Beispiel sind deutlich größere Regenerationszeiten nötig.

Um eine aussagekräftige Studie zur idiopathischen Umweltintoleranz (IEI-EMF)/(EHS) zu konzipieren, hätte zunächst das vorhandene Wissen zusammengetragen werden müssen.

Damit wäre sicherlich ein anderes Ergebnis herausgekommen. Nach unserer Wahrnehmung liegen nicht ausreichend gute Studien vor, die für die Verwertung in einem Systematischen Review geeignet sind.

„gesund verNETZt e. V.“ vertritt die Auffassung, dass die Gruppe der Menschen, die mit körperlichen Symptomen auf EMF reagieren, nicht vernachlässigbar ist und einen sehr hohen Anteil der bereits erwähnten 5 % der Bevölkerung (> 4 Millionen Menschen) ausmacht. Wir bestreiten in keiner Weise, dass Symptome auch durch einen Nocebo-Effekt zu provozieren sind. Wir benennen dagegen, dass die Zahl der real Betroffenen eine Erheblichkeitsschwelle überschreitet und dringender Handlungsbedarf besteht.

Wenn keine oder zu wenig hochwertige Provokationsstudien für eine Bewertung vorliegen, sollten weitere in der Diagnostik sonst übliche Methoden herangezogen werden, um aus der Gesamtschau eine Bewertung vorzunehmen zu können.

So bemängeln wir beispielsweise, dass die physiologische Reaktion des Körpers auf

elektromagnetische Felder unzureichend untersucht worden ist. Auch die Erstellung sowie die Auswertung von Fragebögen können einen Beitrag leisten.

Wir unterstützen einen Vorschlag des Technikfolgenausschusses des Deutschen

Bundestages. In dem Bericht über „Mögliche gesundheitliche Auswirkungen verschiedener Frequenzbereiche elektromagnetischer Felder (HF-EMF)“, werden die anerkannten

Grundsätze des Risikomanagements diskutiert und unter anderem Schutzzonen für vulnerable Gruppen vorgeschlagen [7]. Wir unterstützen zudem die folgende Einschätzung des KEMF:

„Dass Menschen, die sich als elektrosensibel bezeichnen, real leiden, ist wissenschaftlich unbestritten.“ [2]

Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben darlegen konnten, dass die bisherige Forschung zu EHS basierend auf Provokationsstudien gänzlich unzureichend ist.

Aufgrund der schwerwiegenden Mängel bei den Auswahlkriterien, die nur die Hypothesen der Fehlattribution und des Nocebo-Effekts generieren können und der daraus resultierenden unausweichlichen Fehlinterpretationen ist dringend davon abzuraten, diese Studien zur WHO- Neubewertung der gesundheitlichen Wirkung elektromagnetischer Felder zu verwerten. Eine intersektionale Betrachtung [z. B. 7, 8], wie sie vielfach gefordert wurde, muss eine Grundlage sein, um eine WHO-Neubewertung vornehmen zu können.

Selbst wenn das KEMF davon ausgeht, dass es nur eine kleine Subgruppe ist, deren

körperliche Symptome in einem kausalen Zusammenhang mit EMF stehen könnten, muss die Anwendung des Vorsorgeprinzips greifen. So sehen wir es als geboten an, die Diagnostik weiterzuentwickeln und Schutzzonen einzurichten. Zudem sehen wir das BfS in der Verantwortung, der zukünftigen Bundesregierung abgestimmte Empfehlungen auszusprechen.

Für Konkretisierungen und Rücksprachen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Warmbold

für gesund verNETZt e. V.

[1] https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/fachinfo/emf/rtemf/protokoll-31-sitzung-anlage-1.html

[2] https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/fachinfo/emf/rtemf/protokoll-31-sitzung-anlage-2.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[3] https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108338, https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108612

[4] https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/publikationen-studien/studien.html

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35258236/

[6] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016041201630931X

[7] https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000156963

[8]

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/expertise_mehrdimensionale_diskriminie

rung_jur_analyse.pdf?__blob=publicationFile

Unseren aktuellen Newsletter zum Thema „Passenden Wohnraum finden“ lesen Sie hier.

Der plötzliche Tod von Michèle Rivasi macht uns fassungslos! Wir haben sie als beeindruckende Persönlichkeit kennengelernt, die ihren Überzeugungen folgte und politisches Durchsetzungsvermögen besaß. Sie war Vorreiterin in ihrem Einsatz für Menschen und Umwelt, hat immer wieder auch auf die gesundheitlichen Risiken drahtloser Technik aufmerksam gemacht und für mehr Akzeptanz elektrosensibler Menschen in der Gesellschaft geworben. Erst im vergangenen Februar konnte auf ihre Initiative hin ein Workshop im EU-Parlament zu Elektrohypersensibilität stattfinden, bei dem auch zwei unserer Mitglieder teilnahmen. Sie zeigte klare Haltung und trat für mehr Transparenz ein, um die Interessen europäischer Bürgerinnen und Bürger zu wahren. Für uns ist der Bericht zur ICNIRP (Internationale Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) zentral, den sie gemeinsam mit Prof. Klaus Buchner verfasste und in dem die Verflechtungen von Kommission und Mobilfunkindustrie beleuchtet werden. Ihr Engagement, ihren Mut und ihre Empathie werden wir schmerzlich vermissen.

Michèle Rivasi, französische Politikerin, seit 2009 Abgeordnete im Europäischen Parlament, verstarb überraschend am 29. November 2023 in Folge eines Herzinfarkts.

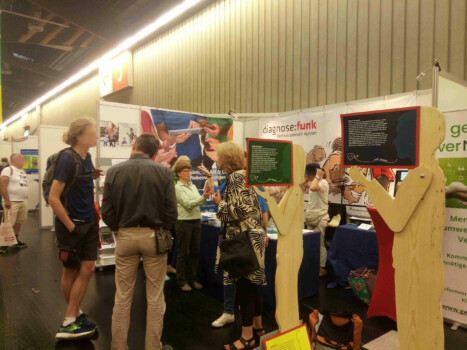

Vom 8.-10. Juni waren wir mit einem gemeinsamen Stand mit diagnose:funk auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Drei Tage voller intensiver Gespräche, die Broschüren und Flyer waren am Samstag fast komplett vergriffen. Unser neuer, transparenter Abschirm-Baldachin aus Adamantan wurde gerne genutzt und war gut geeignet, um die Funkbelastungen durch Smartphones, Smartwatches, Hörgeräte und andere Funkquellen zu messen. Etliche Besucher waren verblüfft, dass ihre Geräte auch im Flugmodus und manche sogar im ausgestellten Zustand strahlen. Daran wird deutlich, dass bessere Verbraucherinformationen vonseiten der Hersteller dringend vonnöten sind.

Viele der Gespräche drehten sich auch um die Digitalisierung und ihre Folgen, insbesondere in Schulen und Kindergärten. Unsere LiFi-Demonstration am Stand stieß auf reges Interesse. Alternativen zu dauerstrahlenden Geräten gibt es, mit LiFi oder mit kabelgebundenen Geräten. Auch ein klassenbezogenes Abschalten der WLAN-Router ist möglich, wird bisher aber selten von Seiten der IT-Firmen angeboten. Hier brauchen wir allgemein breiter aufgestellte Informationen zu den unterschiedlichen Möglichkeiten.

Unseren gemeinsamen Flyer zum Kirchentag finden sie auf der Seite von diagnose:funk.

Einige Eindrücke von drei spannenden und belebten Tagen auf dem Kirchentag 2023:

Einladung der Organisatoren des europäischen EHS-Treffens und des Vorstandes von Europeans for Safe Connections (ESC) zur zweiten Ausgabe des europäischen EHS-Treffens in der weißen Zone an der französisch-belgischen Grenze!

Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Samstag, 17. Juni: Eines der größten EHS-Treffen in Europa

Wir freuen uns, Sie am 17. Juni 2023 zur 2. Auflage des Europäischen EHS-Treffens an der französisch-belgischen Grenze begrüßen zu dürfen! Unsere Philosophie für diese Veranstaltung bleibt dieselbe wie im letzten Jahr: grenzüberschreitende Begegnungen, Handlungsorientierung und eine gemeinsame Botschaft der Hoffnung. Diese zweite Ausgabe wird einen europäischen Schwerpunkt haben: Wir werden die Europaabgeordnete Michele Rivasi und die neue Dachorganisation Europeans for Safe Connections (ESC) und ihre Mitglieder begrüßen, um unsere gemeinsamen Anstrengungen über die Grenzen hinweg zu verbinden und unsere Botschaften für die EU-Institutionen in Brüssel sichtbar zu machen. Es ist uns daher eine Freude, sie zu der Veranstaltung einzuladen, damit sie den anwesenden EHS-Mitgliedern das Projekt vorstellen können.

Sonntag, 18. Juni: Workshop-Tag, organisiert von ESC

Der Sonntag steht den Mitgliedern des ESC und allen, die am Aufbau dieser neuen europäischen Initiative interessiert sind, offen. Gemeinsam mit Ihnen werden wir Workshops zu folgenden Themen organisieren: Mit welchen Themen, Projekten und Aktionsplänen sollte sich der WSA in den kommenden Jahren beschäftigen? Es ist an der Zeit, auf europäischer Ebene gegen die EMF-Verschmutzung vorzugehen, lasst uns einen ESC aufbauen, der die Rechte der europäischen Bürger verteidigt!Es werden Workshops veranstaltet, deren Ergebnisse später als Ideen für die Strategie des ESC dienen werden.Hier ist das vorläufige Programm für den Workshop am Sonntag:

10.00 – 10.15: Begrüßung und Programm des Tages

10.15 – 10.30: Weitere Informationen über den ESC

10.30 – 10.45: Mit welchen Themen, Projekten und Aktionsplänen sollte sich der ESC in den kommenden Jahren beschäftigen? Brainstorming mit den Teilnehmern für Workshop-Vorschläge: Schlagen Sie die Workshops vor, an denen SIE gerne teilnehmen würden.

10.45 – 11.15: Kaffeepause + Präsentation der Ergebnisse des Brainstormings und der von Ihnen gewählten Workshops.

11.15 – 12.00: Beginn der Workshops

12.00 – 13.00: Mittagessen

13.00 – 14.00: Fortsetzung der Workshops

14.00 – 14.50: Plenarsitzung mit Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops.

14.50 – 15.00: Verabschiedung und Dank an alle.

Wir erwarten am Samstag bis zu 150 Personen und hoffen, dass 40 bis 50 Personen an diesem wichtigen Brainstorming am Sonntag teilnehmen werden. Zögern Sie nicht, einige der aktivsten Mitglieder vorzuschlagen, sich uns am Sonntag anzuschließen!

An diesem Tag wird es eine französisch-englische Übersetzung geben, um den Austausch zu erleichtern. Die verschiedenen Mitglieder des ESC kommen von weit her (Holland, Deutschland, Dänemark usw.), um an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Weitere Infos unter:

https://en.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

Internationale Wochen der Elektrohypersensibilität

Vom 6. bis 26. Juni fanden dieses Jahr die „Internationalen Wochen der Elektrohypersensibilität“ statt, angebunden an den Tag der Elektrohypersensibilität am 16. Juni.

An diesem Tag werden weltweit gelbe Herzen in der Öffentlichkeit gezeigt, in sozialen Medien geteilt, und Aktionen mit gelber Farbe organisiert – z. B. gelbe, unbesetzte Stühle an Orte gestellt, die elektrosensible Menschen nicht mehr beschwerdefrei erreichen können, als Zeichen für ihre fehlende gesellschaftliche Teilhabe.

Der Welttag der Elektrosensibilität wurde 2018 von Magali Lesure aus Frankreich ins Leben gerufen, um auf diese Umwelterkrankung aufmerksam zu machen, die durch elektromagnetische Felder ausgelöst wird.

Mitte Oktober fand die internationalen Tagung „Zur aktuellen 5G/Mobilfunkdiskussion – Risiken und Perspektiven“ im Goethe-Museum Düsseldorf teil, die von der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V. organisiert worden war. Neben neuesten Erkenntnissen waren hier Akteure aus aller Welt kennen zu lernen. Die Tagung war voller Aufbruchstimmung, auch die internationalen Gäste und Abgeordneten des Europaparlaments waren begeistert und inspiriert. Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen war es für uns alle sehr wichtig, sich wieder persönlich zu treffen und austauschen zu können.

Einzelne Vorträge sind auf der Seite der Kompetenzinitiative abrufbar: https://kompetenzinitiative.com/duesseldorf-2022/

Prof. Dr. Hecht, hochgeschätzt u.a. als Pathophysiologe an der Charité, hat in seinem Leben mehr als 1000 Elektrohypersensible behandelt und betreut. Seine vielfältigen Forschungen nicht nur auf diesem Gebiet helfen uns bis heute. Hochbetagt war er im September verstorben und wir beschlossen, als mobilfunkkritische Bewegung eine gemeinsame Traueranzeige zu finanzieren. Gesund verNETZt e.V. hat dieses Geld eingesammelt und die Formulierungsvorschläge aller Organisationen und Einzelpersonen koordiniert.

Die gegenwärtigen Grenzwerte bilden weder die wissenschaftlichen Erkenntnisse über gesundheitliche Wirkungen noch die rechtlichen Erfordernisse ab.

Über ein Jahr haben wir deshalb mit einem interdisziplinären Team daran gearbeitet, auszuloten ob es Möglichkeiten gibt, den Normgeber aufzufordern, dass die anerkannten biologischen Wirkungen des Mobilfunks durch nicht ionisierende Strahlen mit den rechtlichen Anforderungen zusammengebracht werden können und Regelungsdefizite geschlossen werden.

Es zeigen sich deutliche verfassungsrechtliche und fachgesetzliche Handlungserfordernisse. Aber da es eine 100% Sicherheit nicht geben kann, wird in der deutschen Gesetzgebung eine undefinierte Risikoabwägung in der Politik getroffen. Eine Verpflichtung zum Handeln gibt es nur, wenn bestehende Regelungen „untragbar“ geworden sind. In der politischen Risikoabwägung fließen neben den gesundheitlichen und ökologischen auch gesellschaftliche, finanzielle, wirtschaftliche, arbeitsmarkt- und parteipolitische Aspekte mit ein. Wir mussten respektieren, dass die normgebenden Ebenen in Deutschland aktuell die derzeitigen Regelungen gesellschaftlich als tragbar einstufen und das Prinzip der Vorsorgepolitik (EU §191) freiwillig ist. Sobald sich Handlungsspielräume ergeben, werden wir auf diese erarbeiteten Grundlagen zurückgreifen.